皆さん、こんにちは。水方秀也(みずかたひでや)と申します。竹中工務店で、都市開発の仕事をしています。主に西日本を担当していて、最近では、「グラングリーン大阪」を企画しました。

私たちの仕事の主なテーマは「建物やマチをいかに盛り上げるか」です。マチのアイデアを共有するメディア「マチジカン」には、私も積極的に参加しています。

マチジカンは、様々なマチの活性化の取り組みを紹介しています。元気のなかったマチを、どう工夫して盛り上げているのか。その歩みはそれぞれ素晴らしく、感動的で、勉強になることがたくさんあります。

一方で、初めから元気のあるマチがなぜ栄えているのかを調べることも、同じくらい勉強になると思うのです。盛り上がっているマチは、どうやってそのパワーを維持しているのだろう。私たちは都市開発を企画する際に、優れたマチを調べて、そのエッセンスを他のマチに活かすことが、しばしばあります。

そこで今回は、いつもと趣向を変えて、最初からイケてるマチを題材にしたいと思います。

用途地域と容積率で読み解く都心西側の強さ

「日本で一番賑わって楽しいマチはどこ?」と聞かれたら、多くの人が上位に挙げるのは、東京だと思います。表参道、原宿、代官山、六本木――。特に都心の西側には、日本人なら誰でも知っている楽しいマチがキラ星のごとく集まっています。そこでは、面白い人々が暮らし、働き、遊び、交わり、常に盛り上がっています。

一体どうして、それらのマチは栄えているのか。人口密度、経済規模など、首都ならではアドバンテージもありますが、それだけでは、東京の西側に魅力的なマチが集積していることの説明としては弱いです。

私が注目するのは、用途混在です。近頃もてはやされる言葉ですね。用途混在(ミクストユース)とは、住宅・商業・業務・公共施設など異なる機能を、同じ地区や一つの建物内に計画的に組み合わせる考え方です。ねらいは「にぎわい・徒歩圏の利便性・インフラの効率化・車依存の低減」。一方で、騒音や混雑など用途間の衝突が起きやすいため、デザインやルールでの調整が不可欠です。

住宅、オフィス、商業、ホテルなど、多様な施設用途が入り混じった街並みが、人の活動を活性化し、街のクリエイティビティを高めていく、と言われています。

実際、これらのマチを歩くと、1階に店舗、2~4階にオフィスと住宅、といった低層の用途混在ビルがたくさん見つかります。こういったビルが集まって、高密度な用途混在の街並みが形成され、そこで暮らし働く人が、様々な文化、ビジネス、ライフスタイルを次々と生み出しています。

低層用途混在ビルのイメージ

こうした低層の用途混在ビルは、調べてみると、東京の都心西側に大量にあるのですが、一方、大阪や名古屋など、他の大都市都心部には一部を除いてあまり見られません。何故でしょうか。

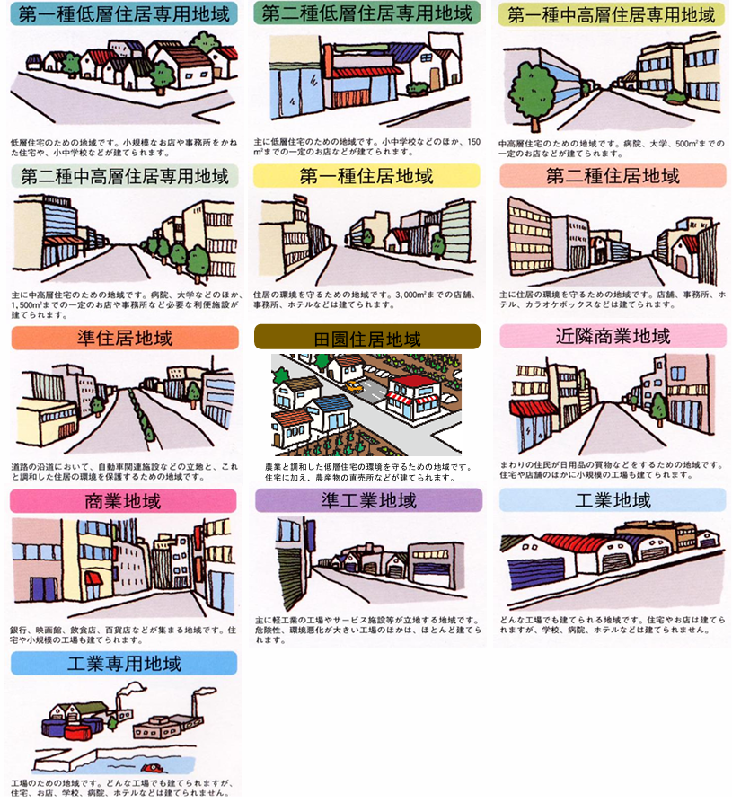

実は、都市計画のひとつ「用途地域」が関係しています。私たちは普段あまり意識しませんが、市街地には、用途地域という制度により、場所ごとに建物の用途が制限されています。第一種低層住居専用地域から工業専用地域まで、13種類の用途地域があるのですが、そのうち、混在を許容するのは、真ん中辺りの住居地域、商業地域、準工業地域くらいなのです。

もう一つ、容積率規制も混在を左右します。容積率とは、敷地面積に対する延床面積の割合の規制であり、都心ほど高くなるのが一般的です。オフィス街では最高1000%ですが、普通の住宅地は200%程度です。容積率規制が400%を超えると、彩光や通風を重視する日本では、住宅が建て難くなりますので、これも用途混在には不向きです。

これらを総合すると、用途混在を促す場所は、住居地域、商業地域、準工業地域で、容積率限度が400%以下となります。どこにそんな場所があるのでしょうか。

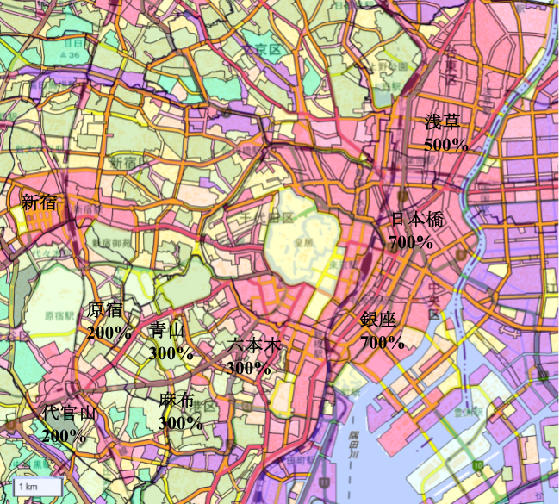

上図が東京都心の用途地域です。都心の西側、港区、渋谷区、新宿区、文京区辺りは、容積率400%以下の住居地域が大半を占めており、用途地域に混在したエリアであることが一目で分かります。だからこの界隈には、低層の用途混在ビルが大量にあって、文化、ビジネス、ライフスタイルの発信地となるのです。実際、そこに、原宿、青山、六本木、麻布、代官山といった人気のマチが大量に集積しています。

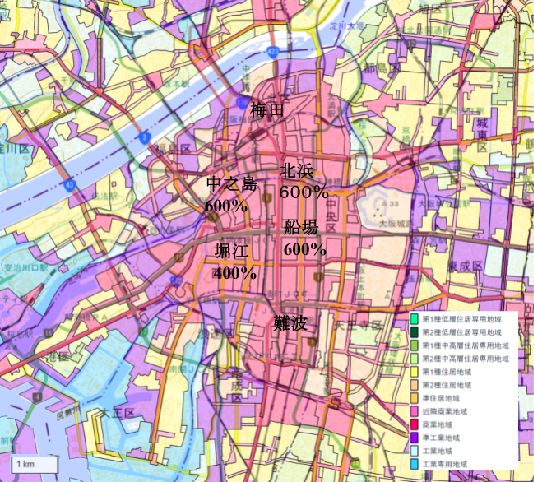

一方、大阪都心は高容積率の商業地域が主体で、用途混在には向かないエリアとなっています。実際、中心部の船場や心斎橋、中之島には、東京都心のような低層の用途混在ビルはあまり見られず、単一用途の高層オフィスが林立しています。

最近はタワーマンションが随分増えて、カフェもぽつぽつできていますが、やはり容積率が高いために、その混在は限定的に留まります。東京都心のような創造性を高める高密度な用途混在にはなり難いと思われます。

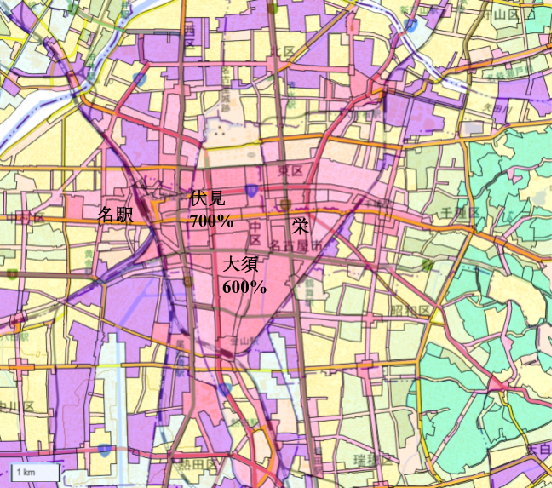

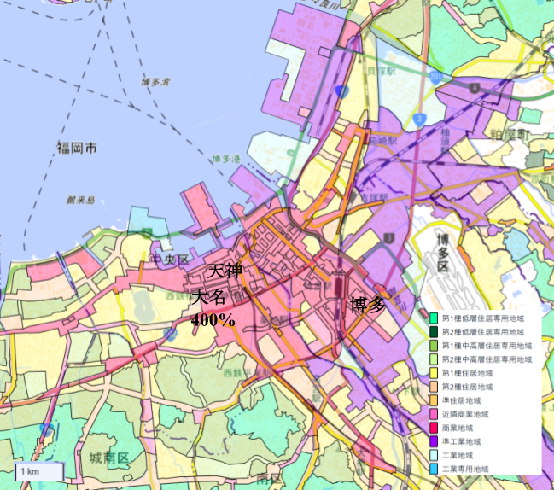

名古屋都心部、福岡都心部も、同様に高容積率の商業地域が主体で、用途混在には向かないエリアとなっています。東京、大阪、名古屋、福岡、主要な都市の都市計画を見ると、いかに東京都心西部が特殊なエリアであるかが良くわかると思います。

次の「楽しいマチ」はこうして生まれる

そもそも、東京都心の繁華街は、戦前まで、銀座、日本橋、浅草が主体でした。実際、その辺りは、他の大都市と同じ、商業地域の高容積です。だから、低層の街並みはあまりない。

一方、用途地域の設定された1960年当時、東京西側は郊外住宅地のような牧歌的な地域でした。だから住居地域が主体で、容積率限度が低く設定されました。

その後新宿や渋谷が都市化して、間のエリアも活性化したけど、住居系地域の規制はそのまま残ったんです。その結果、今となっては都心に貴重な低容積の用途混在エリアが形成されたのです。

楽しいマチは用途混在、そのためには容積率がある程度低くて、多様性を許す用途地域が必要です。逆に言えば、そういうエリアには、活性化するポテンシャルがある。地域の活性化に関わる人達は、都市計画の制度をよくチェックして、マチをどこから盛り上げていくべきか、考えると良いように思います。

ちなみに、巷でたくさん作られている複合開発は、民間事業の悲しい性で、どんどん高容積になっていて、そのままだとツマラナクなることはわかっているんです。だから、その中に少しでも低容積の用途混在エリアを設けようと、足元に小さな建物を並べて、カフェや雑貨店を並べているのです。

答えは明快です。良いマチは「混ぜて、低く、歩ける」から生まれる。まず都市計画図を開き、住居・商業・準工業で容積率400%以下のエリアを見つけましょう。

そこに1階開放/小区画の維持/昼夜の用途リズムを設計し、騒音や混雑はルールで調停する。大規模複合をつくるなら、必ず低容積の「ポケット」を混ぜ、地上に小さな店・仕事場・住まいが寄り合う余白を残す。ここが次の原宿や代官山のようなマチになります。

いかがでしたか?

イケてるマチに、まちづくりの色んなヒントがあることがお分かりいただけたなら幸いです。

Text:水方秀也

竹中工務店開発計画本部長(西日本担当)。グランフロント大阪、大丸心斎橋店本館など、都心の複合開発を多数手掛ける。