マチジカンでは、岡山県英田郡西粟倉村で起きている地域の好循環=スパイラルアップを4回にわたって特集します。

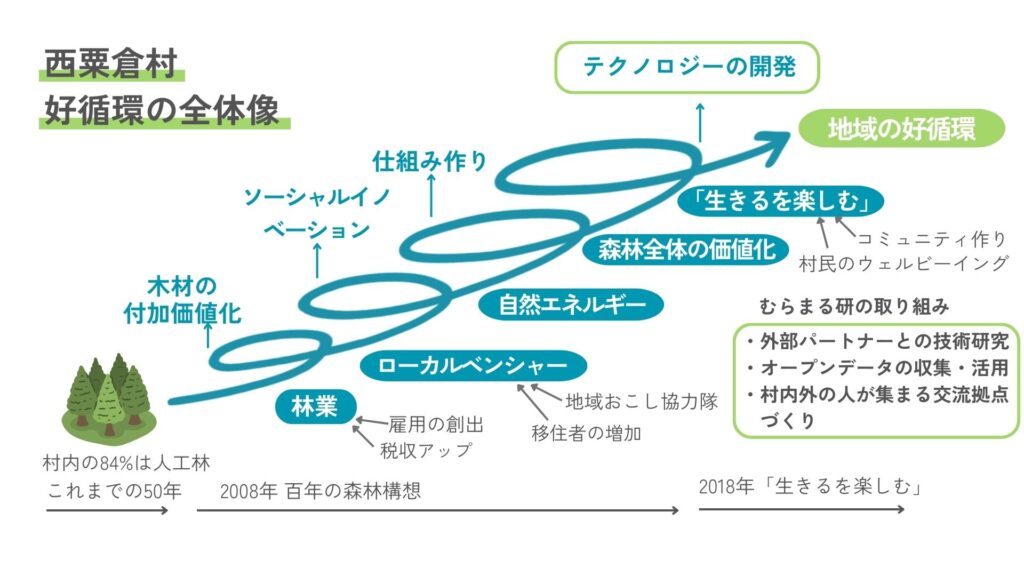

これまで、森林を軸とした村づくりを行ってきた西粟倉村は、村民も生き生きと輝けるよう地域資源を活用したテクノロジーの開発や、村民のやりたいを叶える拠点づくりにも力を入れています。

西粟倉村が2018年に掲げたキャッチコピー「生きるを楽しむ」を実現すべく立ち上がったシンボルプロジェクト「一般財団法人西粟倉むらまるごと研究所」(以下むらまる研)の秋山淳さんにお話しを伺い、これからの西粟倉村に必要な研究や技術開発についての思いや、村民が主体となって関わることで研究者やその技術とつながることのできる活動拠点「むlabo」(むらぼ)について教えてもらいました。

「生きるを楽しむ」を持続可能なものにする「むらまる研」とは

西粟倉村は2008年に「百年の森林構想」を宣言し、10年以上の過程で、林業、保育、教育、観光、健康など、様々な新しい取り組みが生まれました。そうした多様な活動を包含し、赤ちゃんから高齢者まですべての村民が共感できる言葉として「生きるを楽しむ」が掲げられました。

西粟倉村で生きる人々の指針となるビジョンを実現すべく、いくつかのシンボルプロジェクトが誕生しました。そのうちのひとつが、村内外のパートナーとともに西粟倉村で暮らす人々の心がご機嫌になる(=Wellbeing)につながる研究・開発やデータ収集を行う「むらまる研」です。

「むらまる研」は、西粟倉村職員の「草刈りをかわりにしてくれるガンダムのような巨大ロボットがいたらいいのに」というアイデアから始まり、村民の生活を豊かにするための技術を研究・開発する法人として2020年に設立されました。

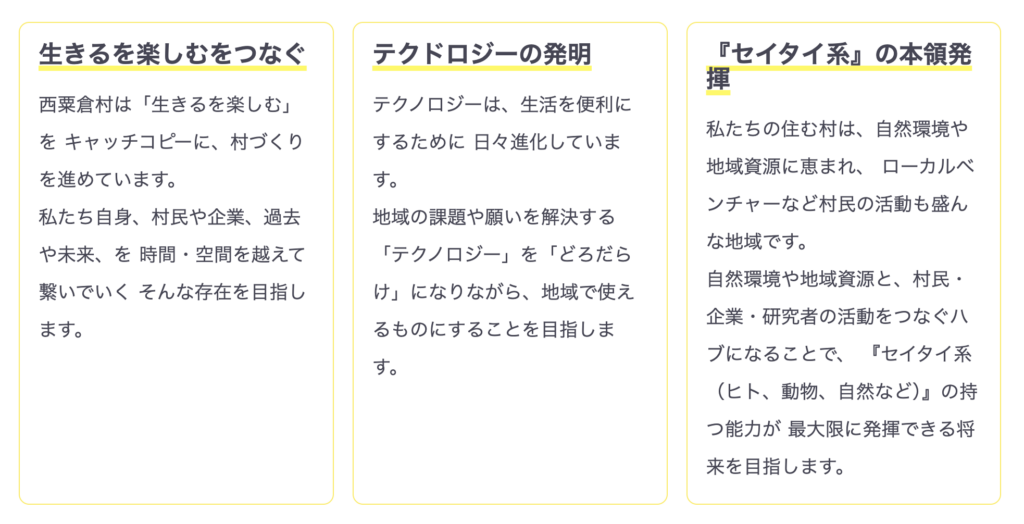

活動フィールドは“むらまるごと”。「生きるを楽しむをつなぐ」「“テクドロジー”の発明」「『セイタイ系』の本領発揮」と3つのミッションを掲げ、地域にある素材・道具・場所・データを活用しながら村内外のパートナーと共同研究を行っています。

2020年に西粟倉村へ移住し、むらまる研の設立理事・コミュニティマネージャーを務める秋山淳さんにお話を伺うと、「私たちは理念ではなく『テクノロジーは地域を幸せにするのか』という問いを掲げる法人です」といいます。

秋山さん「村にテクノロジーを導入する際は、”地域の文脈”を大切にしています。たとえば、草刈りをしている2足歩行のロボットが転んだときに村民が駆け寄って立ち上がらせるような、人と技術が共存し、テクノロジーが地域に根差すことを目指しています」

中でもポイントとなるのが、西粟倉村に合った技術の開発です。

センシング技術やハードウェアの開発を行なう企業との共同研究では、GPSで登録したルートを自動走行できる草刈りロボットの研究・開発を行なっています。45度の斜面やでこぼこ道でも自走できる草刈り機を開発。実験を重ね、人の手で半日かかる草刈りを1時間で完了するロボットが完成しました。

また、過疎地域ならではの課題も「むらまる研」の研究対象です。

秋山さん「西粟倉村はタクシーもなければバスもない車社会です。西粟倉のような中山間地域では、運転免許を持たない高齢者や親の送迎がないと移動できない子どもたちのように、自由に移動することが難しい状況が生じています。また村外から来る方々も二次交通に悩むことも多い状況です。

そのような課題を解決していくために、「にしあわくらモビリティセンター」を設立。村内の各駅から各施設の行き来ができるよう、ちょいのりスタイルの超小型EVモビリティのレンタルサービスを開始。そのほか、コミュニティでのカーシェアリングの実証実験などを実施しています。」

秋山さん「『空き家はあるのに住める家がない』といった複雑な空き家問題もあります。空き家問題の取り組みとしては、2年間、村内の住宅をまわって温湿度や電気使用量を測り続けています。温熱環境と電気消費量の相関を調べ、空き家の断熱や耐震をどのように整備していくかを検討しています。現在は、このようなデータや空き家所有者の意向調査などを踏まえて、空き家の利活用を促進する新しい事業モデルを検討中です。」

また「むらまる研」では、村内で集めた多種多様な地域資源のデータを、オープンデータとして活用できるようプラットフォームを運営しています。

秋山さん「例えば西粟倉の森にはどのような樹木・生き物が生息しているのか、など自分の暮らしや見ている世界の解像度が上がっていく、そのことが生きるを楽しむことにつながると考えています。そして集まったデータがまた次の新しい研究や技術開発につながる、そんな未来を目指しています。

データの収集と活用の両面からアプローチし、村民ひとりひとりが自分の人生を楽しめるように。『生きるを楽しむ』ために重要なのは、なによりも、ここで暮らす私たちの心がご機嫌であることだと思います。」

地域資源と結びついたデータを村内外の人が活用し、この村で生きる生物や人、自然のポテンシャルを引き出すことが、西粟倉村にある生態系の価値を最大限発揮させるといいます。

誰もがアイデアや知見を具現化できる研究・コミュニティ拠点「むlabo」

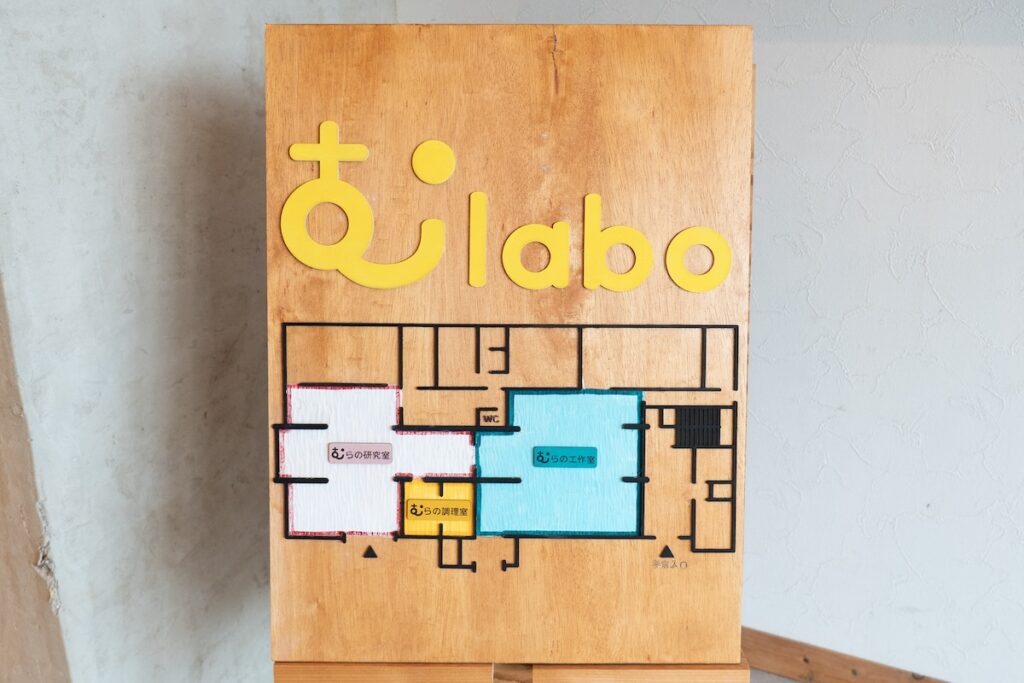

2022年には、旧JAの建物を利活用し、研究者や村民が集まる研究活動拠点である「むlabo」をオープンしました。

施設内には「工作室」や「調理室」を完備。随時ワークショップやイベントが開催することで、村外の研究者や企業だけでなく、この地域に暮らす人々にとっても、やってみたいことや知りたいことを原動力に研究や活動が生まれる場づくりを行なっています。

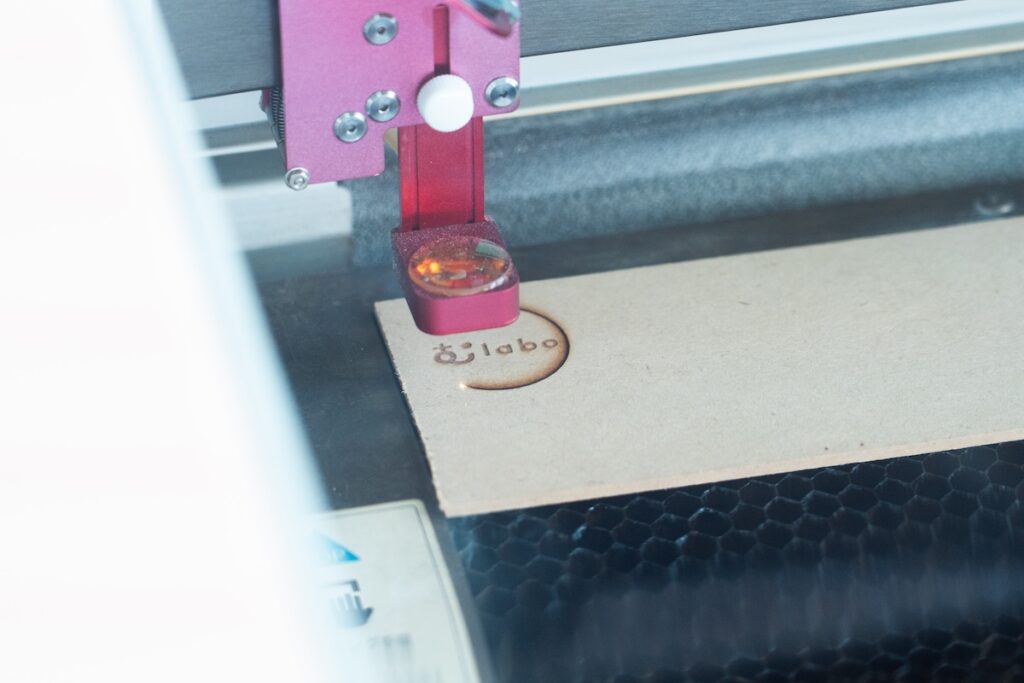

工作室には、手工具や電動工具に加え3Dプリンターやレーザーカッターなどのデジタル工作機械が揃い、アイデアをアイデアで留めるだけでなく、実際に具現化できるようなものづくりの環境が整っています。地域の大人や事業者が利用することはもちろんのこと、放課後には学童との連携により、子どもも自由に創作活動を行うことができます。

秋山さん「子どもや初心者でも簡単にアプリを使ってデザインしたり、西粟倉村の木材で看板をつくったりと、頭の中のアイデアをかたちにできる夢のような環境です。自分が子どもの頃、暮らす場所にこんな拠点があったら絶対ワクワクしただろうなと、村の子どもたちが羨ましいです(笑)」

調理室では、地域の方と一緒に西粟倉産ゆずを使ったジャムの商品化や、村民や視察にきた方に料理をふるまうイベントなどを行っています。

秋山さん「元学校給食の調理師・栄養士だった方々が、数年前まで地域食材を活用した商品開発や飲食提供をしていたことを知り、その方々と共に郷土料理を振る舞うイベントを開催しました。その機会を契機にコミュニケーションを重ね、今では視察に来た方々にもお食事を提供いただくなど、地域の味を広げ、未来に残す活動に繋がっています。

秋山さん「そのメンバーの中には、商品開発や料理の提供はしない、と未練を断つために13年間書き溜めたレシピを処分してしまった方もいて。そのレシピはきっとこの地域の未来にとって宝になると思い、共同研究として、共にレシピをデータで残すとともに、定期的に振る舞う機会をつくり、その味を思い出として地域に残していく取り組みを行なっています。

このように、地域の方々が本当は得意にしていることややりたいことなどを、その実現に向けて対話を重ねながら丁寧に伴走していくことも私たちの重要な役割です。村民のやりたいことが大義として残るように、村民にとってもメリットがあるように、データを集め、しっかりと後世へ受け継ぐ仕組みをつくっています」

集めたデータが村内外のパートナーに活用され、開発されたテクノロジーが村民のさらなる豊かさに還元される。そんな「むらまる研」が回す地域の好循環が「生きるを楽しむ」村民を増やしています。

第4回では、「生きるを楽しむ」のもうひとつのシンボルプロジェクトとして立ち上がった教育団体「一般社団法人Nest」が手がけるふるさと教育について特集します!

Text:岩井美穂(ココホレジャパン)

Edit:橋岡佳令(竹中工務店)

Photo:須藤公基 (SANSAI)

▼第1回の記事はこちら

岡山県北東部「西粟倉村」に学ぶ、約1300人の村で地域資源の好循環を回す“村経営”とは

▼第2回の記事はこちら

地域資源は内需の経済サイクルを回す手段。村に価値を残す「株式会社百森」「西粟倉百年の森林でんき株式会社」の挑戦

▼第4回の記事はこちら

西粟倉村を“学習する村”に。子どもに「やってみたい」の種を手渡す「一般社団法人Nest」の教育プロデュース

チジカンは、

チジカンは、