さまざまなまちの水辺空間で実証実験を行う「海床(うみどこ)ロボット」が、6月18日から20日の3日間、大阪城公園の東外堀で第4回目の実証実験を行いました。

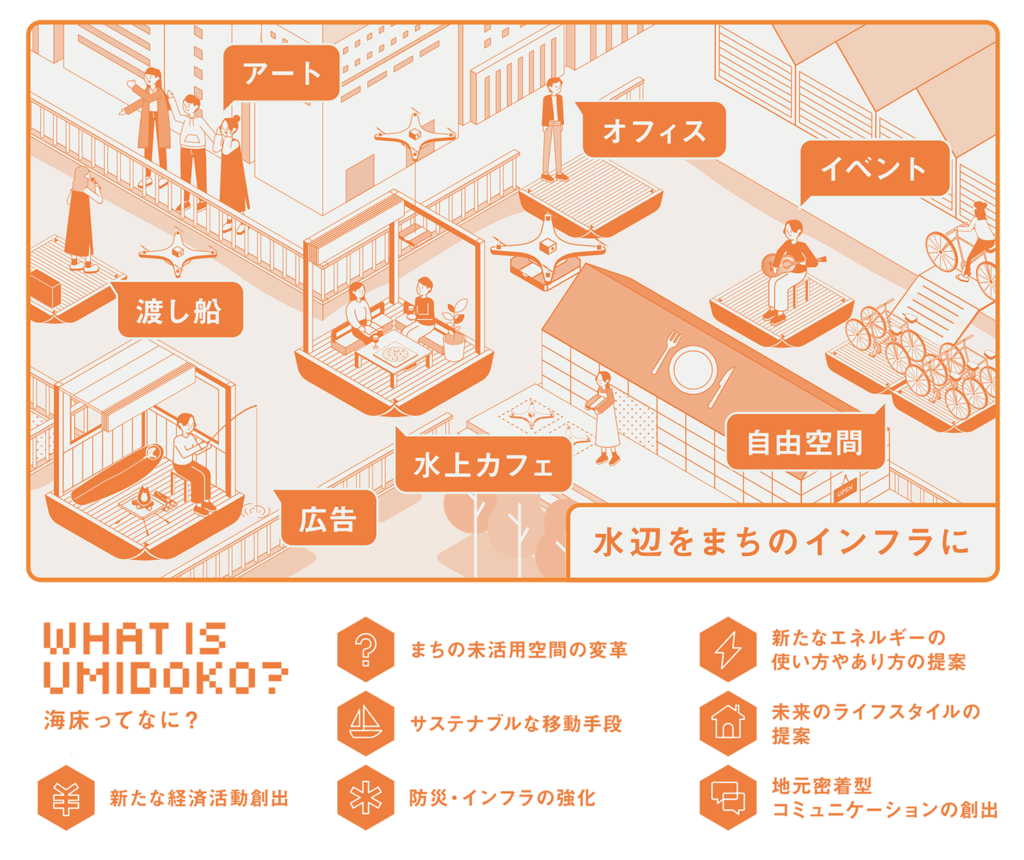

3メートル四方の「動く床」は、まちのあらゆる水辺空間をさまざまなインフラとして蘇らせ、人と自然が調和する持続可能で革新的なプラットフォームとして普及することを目的としています。

このプロジェクトは大阪・関西万博への出展も決定しており、水辺を活用した未来のまちづくりに寄与するとして大きな注目を集めています。

大阪城のお堀で見せた「水辺インフラ」の実力

今回の第4回実証実験は、2021年度から継続している取り組みのひとつの到達点ともいえる内容。大阪城公園の東外堀で、「海床ロボット」と「海床ロボットMINI」「海床ロボットMICRO」が連携して航行します。

本体の海床ロボットが水上のメインプラットフォームとして航行する一方で、「海床ロボットMINI」はサイズ感の機動性を活かして周辺をサポート。そしてさらに小サイズの「海床ロボットMICRO」が水面を縫うように動き回り、「水上の偵察隊」のような役割を果たします。

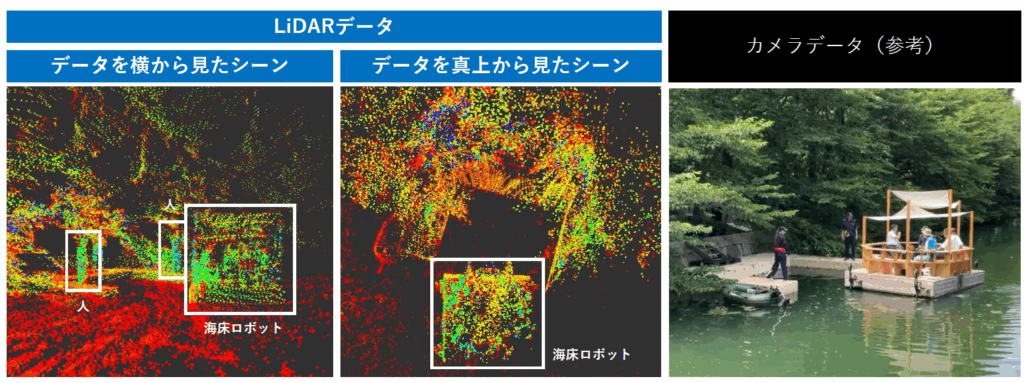

小さな海床ロボットは小型でありながら高性能な水中・水面カメラを搭載し、水質データや水深情報をリアルタイムで収集。

さらに東陽テクニカの協力で実現したマルチビームソナーによる水深マッピング、ハイパーデジタルツインとの連携によるLiDARの点群データ収集により、水域の「デジタルツイン」とも言える詳細な情報を蓄積していきます。

これらの情報は単なる航行制御のためだけではありません。水域全体を「見える化」し、水深の変化から最適な航路を設定したり、水質データから生態系の状況を把握したり、障害物の位置情報から安全な水上活動エリアを設定します。

そして、実証実験中、おなじ大阪で行われている大阪・関西万博では水辺にユスリカ大発生したことで、急遽、水面のユスリカ調査も行うことに。

水辺と人間の生活環境との調和をどう図るかという現実的な課題に海床ロボットがスマートに対応。これこそが、まちづくりの現場で直面する複雑さそのものです。

固定されたインフラでは不可能な、機動性と適応性を持つ海床ロボットだからこそ、変化し続けるまちのニーズに応えられるのです。

想像してみてください。朝の通勤ラッシュ時に、道路が渋滞している間、川沿いを海床ロボットが移動していく光景を。季節のイベント時には、公園や広場の代わりに水上のプラットフォームで市民が憩う姿を。災害時には、道路が寸断されても水上ルートで物資を運搬する様子を。

季節や天候に応じて最適な場所に移動できるプラットフォームは、都市住民と自然との接点を創出し、環境教育や生態系への理解促進にも貢献できるでしょう。

大阪城での実証実験は、こうした、多様なまちの「水辺インフラ」の実現に向けた確かな技術基盤を築きました。

大阪・関西万博 – 水辺まちづくりが世界に羽ばたく舞台

「世界の水辺が変わるかもしれない」。そんな予感を抱かせるのが、今年10月に控える大阪・関西万博での海床ロボットの出展です。

万博会場内「つながりの海」で実施される水上景観演出デモは、単なる技術展示の枠を超えています。海床ロボットの上にアート作品を載せて展示する計画は、水辺空間が「機能的なインフラ」であると同時に「文化的な舞台」にもなることを示しています。

まさに「動く美術館」「移動するギャラリー」として、水辺に新しい価値を創造する姿を世界中の来場者に披露することになるのです。

10月8日に開催される国際シンポジウムでは、オランダのROBOATやスウェーデンのZEAMといった海外の自動運転船の先進プロジェクトとの対話が実現。この顔合わせは、単なる技術交流を超えた意味を持ちます。

オランダは国土の4分の1が海面下にある「水の国」として、何世紀にもわたって水と共生する知恵を蓄積してきました。ROBOATプロジェクトは、アムステルダムの運河という歴史的水辺空間に現代技術を融合させる挑戦です。一方、スウェーデンのZEAMは、豊かな森林資源を背景に持続可能な水上モビリティを追求しています。

大阪・関西万博というグローバルな舞台で、「海床ロボット」が水辺まちづくりの「日本モデル」を確立し、世界各地の都市課題解決に貢献する。そんな壮大なストーリーの始まりが、この大阪・関西万博なのです。

会場でも9月29日から10月13日まで、ロボット&モビリティステーションでの説明展示が予定されています。万博を訪れる世界中の人々が、未来の水辺まちづくりのビジョンに触れる機会となります。

水辺を活用することで、密集した都市部に新たな空間を生み出す。技術の力で人と自然の距離を縮め、持続可能なまちを実現する。海床ロボットプロジェクトは、そんなまちの余白の可能性を私たちに見せてくれています。

Text:アサイアサミ(ココホレジャパン)