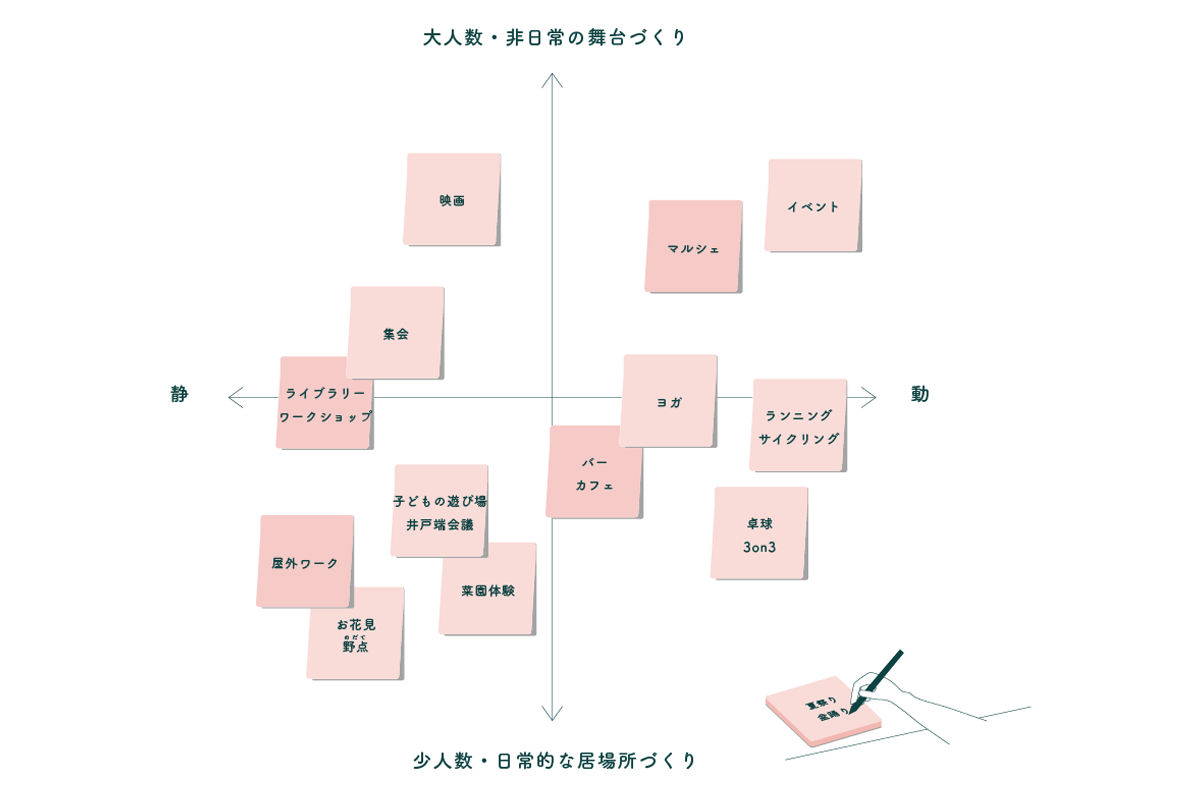

『PLOT』の在り方をディスカッション

不特定多数の方が思い思いに過ごせる「公園」という場所の可能性を拡げることを目指し、『PLOT®』の企画開発は、公園でやってみたいアクティビティをディスカッションするところから始めました。屋内で実施するいつもの活動も、公園で実施することで特別な体験となります。

『PLOT』がつくる10シーン:初期構想

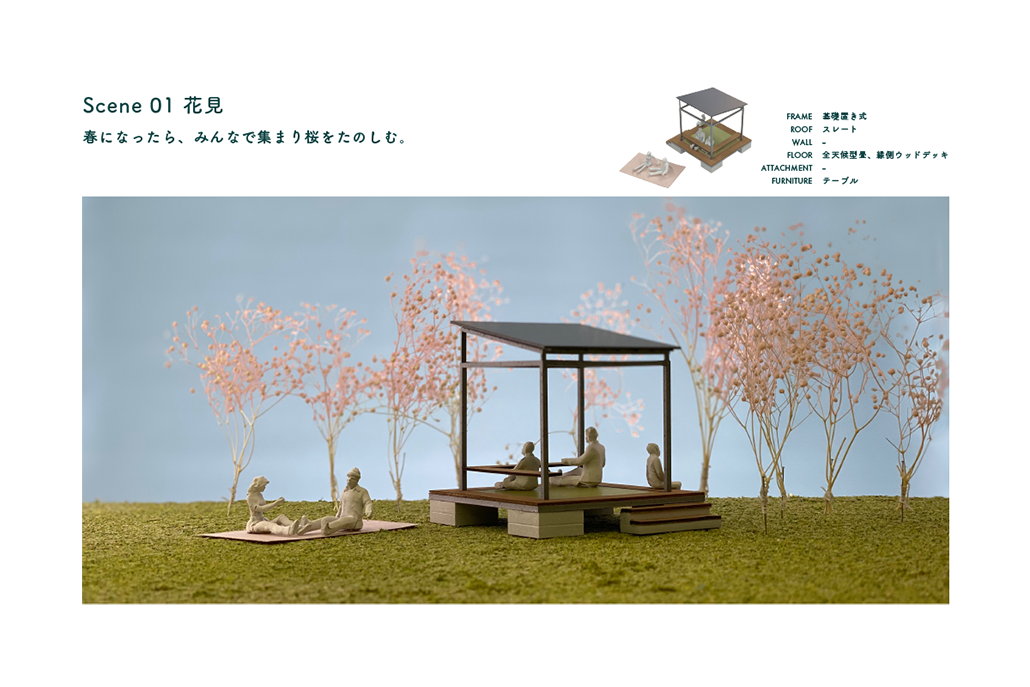

ディスカッションを通して挙げられた多様なアクティビティから、それに必要なモジュールとパーツを検討し、10のシーンとしてPLOT展開例を作成しました。ここではその中から4つのシーンを紹介します。

1つ目が、お花見で利用される『PLOT』。モジュールとしてウッドデッキと畳を組み合わせることで、靴を脱いでくつろぐことができる居場所となります。

2つ目は、ワークスペースとして利用される『PLOT』。パソコンなどを使うことを想定すると、屋根にソーラーパネルや蓄電池を設け、電源やWi-fiなどの機能を付加できる可能性もあるかもしれません。

3つ目、コミュニティキッチンとして利用される『PLOT』では、簡単な調理に必要な給排水機能を設けるほか、屋根にタープなどの膜素材を用いることで、利用する人数によって簡単に居場所を拡張できます。

また緑豊かな公園だけでなく、マチナカの広場に設けられる『PLOT』には、夜にも利用できるような照明を仕込むことで、新たな魅力スポットになるかもしれません。

これらは、初期構想において設定したキューブ形状を基本モジュールとしていますが、実際のプロジェクトでは、設置される場所に合わせてモジュールのデザインから行います。

「非日常」から「日常」まで、「動」的な活動から「静」的な活動まで、様々な活動を受容する「可変性」によってPLOTの可能性は広がります。

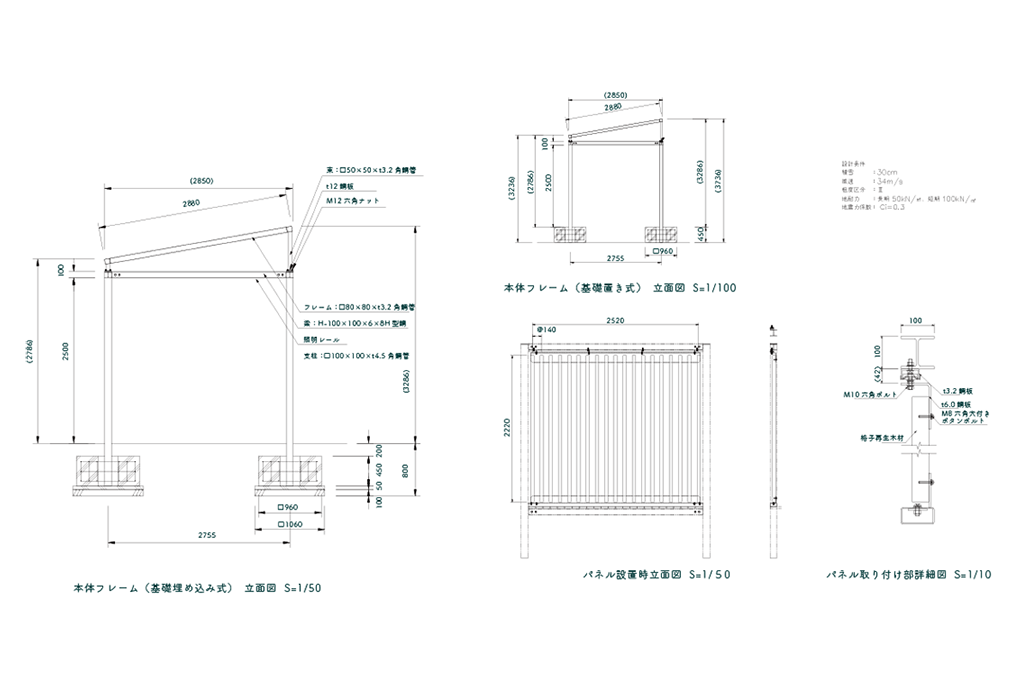

PLOTを設置するには

『PLOT』の利用方法と併せて、設置方法についても場所ごとの検討が必要です。『PLOT』の扱いは、自治体によって考え方は異なります。規模や構造、使用も柔軟に考える必要があります。

また『PLOT』を民間事業者が公園内に設置する場合、設置許可(占用許可)などの申請・費用が必要になる場合もあります。『PLOT』の使い方にもよりますが、自治体との連携により『PLOT』を設置し、民間事業者が運営するということも想定できます。

「公園を使いこなす」という妄想

『PLOT』は、公園やマチナカに居場所をつくること、その居場所が多様な人の活動を許容するように変化することを実現しようとしています。

今回はディスカッションをもとにした10のシーンからいくつかご紹介しましたが、実際には、「公園やマチナカの豊かな屋外環境を活かしてどんなことを実現したいのか」という設置者や利用者の思いがアタッチメントのバリエーションに現れるように感じました。

しかし、実際に『PLOT』を使うひとが求めるものは、正しく予測できないため、想定していた使い方との間にギャップが生じる場合もあります。

そこは、デザインプロセスにおける市民参加を通して、そのギャップを解消していくことで、より「可変的」で使いやすい公園施設として『PLOT』が進化していくことを期待しています。

次回は、『PLOT』に対する市民参加のプロセスについてご紹介します。

Text:タカス / ニシマツ