2024年11月、長野県の伊那谷・木曽で開催された「キノマチ大会議2025」。会場のスクリーンに映し出されたプレゼン資料にこんな言葉がありました。

「一人で考えていても答えは分からない(答えはない?)」

「やりながら考える(仲間をつくる、入れてもらう)」

登壇していたのは、竹中工務店まちづくり戦略室の蓑茂雄二郎さん。大手ゼネコンの社員でありながら、埼玉県小川町という人口約3万人のまちを中心に「まちづくり」に取り組み続けている人です。

Peofile

蓑茂雄二郎 Yujiro Minomo

神奈川県出身。東京農業大学造園学修士。2007年竹中工務店入社。同設計本部でランドスケープの設計に従事。2014年竹中技術研究所を経て、2019年よりまちづくり戦略室に従事。2020年以降、埼玉県小川町でのまちづくり事業やシティヴィンヤードなど、社会実装を前提としたまちづくりに邁進中。

ゼネコンに「まちづくり戦略室」がある理由

竹中工務店といえば誰もが知るスーパーゼネコン。東京の日本橋で世界最大の木造ビルを手がけるなど大規模建築のパイオニアです。そんな建設会社の中に「まちづくり戦略室」という部署があることを知っている人は多くないかもしれません。

蓑茂さんが所属するこのチームは、日本各地でまちづくりに関わっています。大都市はもちろん中山間地域まで幅広く、北海道厚真町では「厚真町にぎわい拠点」、長野県塩尻市では地域連携協定、東京都江東区では「イーストベイプロジェクト」、大阪では「御堂筋のエリアマネジメント」などなど。そして埼玉県小川町では、地域連携協定のもと、様々な取り組みを進めています。

「なぜゼネコンがまちづくりを?」

そんな疑問を持つ人もいるかもしれません。でも、蓑茂さんはこう語ります。

蓑茂さん「僕らは建物を建てるだけじゃなくて、その地域がどうなっていくか、どんな関係性が生まれるか、それを考えているんです。建築という手段を通じて、まちの未来を一緒に描いていく。それがまちづくり戦略室の役割だと思っています」

小川町は東京から眺めると「森の入り口」

小川町は、埼玉県のほぼ中央に位置する人口約3万人のまち。東京から電車で約1時間半。荒川の源流域に近く、まちの約7割が森林に覆われています。蓑茂さんは、小川町を「荒川流域の『森の入り口』」と呼びます。

蓑茂さん「東京という大都市から見れば、小川町は『森』と『まち』をつなぐ結節点なんです。都市に暮らす人々が森に触れる最初の場所であり、森の恵みがまちへと流れていく起点でもある」

蓑茂さんが小川町と関わり始めたのは2019年のこと。竹中工務店が掲げる「森林グランドサイクル」、つまり「木のイノベーション」「木のまちづくり」「森の産業創出」「持続可能な森づくり」の4つを循環させる取り組みを、小川町で実践しようと考えたのです。

しかし、それは単に「木造建築を建てる」ことではありませんでした。

小川町での取り組みについては、マチジカンの過去記事でも紹介されていますが、ここでも振り返ってみましょう。

蓑茂さんたちがアンカー的役割として携わった建物は、地域に眠る築100年の石蔵でした。大谷石単独の石蔵としては関東最大級のこの建物を、「小さなまちの大きなロビー」へと生まれ変わらせる。それが「NESTo(ネスト)」プロジェクトの始まりでした。

2020年、新型コロナウイルスが世界を襲った年。多くの人が都市の密の息苦しさを感じていた時期にシンポジウムが開催されました。参加者たちは石蔵の空間に身を置き、森のことを、まちのことを語り合いました。

2021年、石蔵はコワーキングロビー「NESTo」として本格的にオープン。小川町産の木材をふんだんに使った内装、薪ストーブの温かさ、そして何より、人が集まり対話が生まれる場としての機能。蓑茂さんたちは、ただ美しい空間を作っただけではなく、「まちの課題と共に考えるコワーキングロビー」を目指しました。

2025年、開業4周年を迎えたNESToの会員数は1,200人を超えました。東京からここへわざわざ通う人もいます。かつては倉庫だった空間が、今ではまちのロビーとなり、様々なイベントの場所となっています。循環経済をテーマにした勉強会、小川町の有機野菜を使ったフルコースディナー「Sait Table」。人が集まり、対話し、新しい何かが生まれる場所になっています。

大企業の社員が小さなまちで問い続けること。「設計者を山へ」という試み

しかし、蓑茂さんの問いはそこで終わりません。蓑茂さんは小川町で木や森林をフックにまちづくりをしたいと思うなかで、3つの問いを投げかけました。

竹中が小川町の木をたくさん使えば山の問題は解決するか?

(そもそもサプライチェーンが途切れていることへの解像度)

大規模林業地じゃない中山間地域の山の在り方は?

(スケールによる在り方、地域固有の特長の解像度)

木材生産としてしか山には価値がないのか?

(里山にも問題はたくさん。木材だけではない山への解像度)

これらの問いは、木のまちづくりの本質を問うものでもあります。

「竹中が小川町の木をたくさん使えばいい、という単純な話じゃないんです」と蓑茂さんは続けます。

蓑茂さん「小川町には、樹齢80年から100年を超えるスギやヒノキがあります。でも、山に木があっても、それを伐採し、製材し、加工し、届ける。そのサプライチェーンが機能していなければ、まちづくりには活かせない。切り捨て間伐や未管理で薄暗くなった山も少なくありません。

大規模林業地と、小川町のような中山間地域では、森や木材活用の在り方が違う。スケールが違うし、地域固有の特徴も違う。それを理解せずに、同じアプローチをしても意味がない。そもそも、木材生産だけが山の価値なのか。里山には、木材以外にも様々な価値があるはずです。

これは、ゼネコンという大企業の社員だからこその悩みでもあります。大規模な建築プロジェクトを動かす組織力やノウハウは持っている。でも、それを小さなまちにそのまま当てはめても、うまくいかない」

そんなジレンマのなか、蓑茂さんは「設計者を山へ」という取り組みを始めました。これは、まちづくりの現場にものづくりをするひとを連れていき、体験してもらうのです。

都市で建築を設計する人々の多くは、木がどこで育ち、誰が伐り、どう製材されるのかの解像度が高くありません。カタログを見て、スペックを確認して、発注する。それは効率的かもしれませんが、木と山とまちとの関係は見えません。

それは蓑茂さん自身が設計出身であることから、身を持って体感してきたことです。蓑茂さんは、こんな例えをします。

蓑茂さん「設計者が山や木を知らずにデザインをすると、それに合う材料を探してこなければいけません。例えば「4面無節の小川町産材を30㎥ほしい」といっても、その材を見つけるためには数百本の丸太を製材して抽出する必要があります。

条件に合う材料を探すコストも大きいし、使うのは良い部分だけだからコストも大きい。そうじゃなくて、山に行って、今そこにある木を見て、その木に合わせて何が作れるかを考える。その発想の転換が必要なんです」

2023年には森林ディレクターの山川 知則さんと企画し「森を起点にナリワイをつくる」と題した3回シリーズのイベントを開催。多様なゲストを招き、森のことを、まちのことをみんなで考える場を作りました。

参加者も多様でした。設計者、学生、地域おこし協力隊、企業人。立場を超えて、人々が集まりました。

そして、「キノマチミートアップ小川町」。丹青社、Tree to Green、コクヨ、竹中工務店。企業の垣根を越えて、人々は山に入りました。チェーンソーを手に木を伐り、その場で製材し、何かを作る。額に汗をかいて、土に触れて、木の匂いを嗅いで。

竹中工務店が本気でラーメン屋台を作ったプロジェクトもあります。小川町の木を使い、3モードに展開できる可動式の屋台をつくりました。

グッドデザイン賞とウッドデザイン賞を受賞したこのプロジェクトは、「素材に合わせてデザインする」を体現したものでした。廃棄されるはずだった伐り捨て間伐材が、新しい価値を持ちました。

建築やものづくりという手段を通じて、人と人、人とまち、人と森、森と地域をつなぐ。これらはすべて、「まちづくり」の実践です。

土と水と風で、地域をかき混ぜる

蓑茂さんが小川町と本当の意味で“つながった”と感じたのは、センティード株式会社の代表取締役・笠原和樹さんとの出会いから。

地元小川町で家具製造や建築設計を手がける企業の経営者であり、NESToの運営代表としても関わっている地域のキーパーソン。材木店のルーツを持ち、木材を扱う会社の代表ですが、笠原さんは、小川町の山や森について、意外な印象を持っていました。

笠原さん「小川町は、山だけじゃなくて、畑や道も手を入れなきゃいけないところはたくさんあるから、いろんなことをしなきゃ暮らしていけない。田舎暮らしの中の一つとして山がある。でも『山に行く』っていうと、ちっちゃい頃から嫌だったんです。

遠足はいつも山。詳しくない先生に連れられて、ただ登っておにぎりを食べて帰る。修行のような遠足の繰り返しでしたし。地元民にとって、森や山は「いいもの」に思えなかったんです。

でも素直に『山が嫌い』と言えるのは、山が、同級生とか幼馴染みたいな感じだからだと思うんです。幼馴染って、いいとこも知ってるけど、正直言っちゃう時もあるじゃないですか。そんな関係性が、私と山なんです」

そんな笠原さんに変化が起きました。蓑茂さんがふともらした言葉がきっかけでした。

「小川町の山って優しいですね」

山が優しい?笠原さんは、その言葉に驚きました。

笠原さん「優しいってなんですか、って何度も聞きました。そして、もう一度山を見上げるようになったんです。山が好きになってきた、というか、『小川町にこういう良さがあるな』って気づかされました。

考えてみれば、久しく山を見上げてなかった自分に気づきました。子どもの頃からずっとそこにあった山。当たり前すぎて、もう見ていなかった」

土の人である笠原さんと、風と水の人である蓑茂さん。出会いによって、笠原さん自身が小川町の山と結びなおされました。地元では当たり前すぎて見えない価値を、余所者が「素敵だ」という。

外から来た人が、新しい視点を持ち込む。それによって、地元の人が自分のまちを見直す。そこから、新しいまちづくりが始まっていくのです。

ゼネコンの社員が、小川町に移住を考えるまで

蓑茂さん「はじめて2019年に小川町に来た時は、なんで自分がここにいるんだろう、なにができるんだろうって思っていました。でも今は小川町に引っ越して暮らしたいと思っているんです」

大手ゼネコンの社員が、移住を考えるまでになる。それは、まちづくりに本気で関わった証でもあります。

蓑茂さん「笠原さんたちと、頼り頼られる関係の中で暮らしたい。子どもが2人いるんですけど、子どもたちも地域やひとと、そういう関係性の中で育ってほしいんです」

そして、蓑茂さんはこう続けます。

蓑茂さん「東京にいると、死ぬこと、死に触れることが本当になくて。動物も死んでないし、人のコミュニティの中でも死の話は出てこない。多分、僕の娘が一番初めに触れる死は、身内になります。その時に彼女たち、耐えられるかなって。都会では死としっかり向き合う機会がないから」

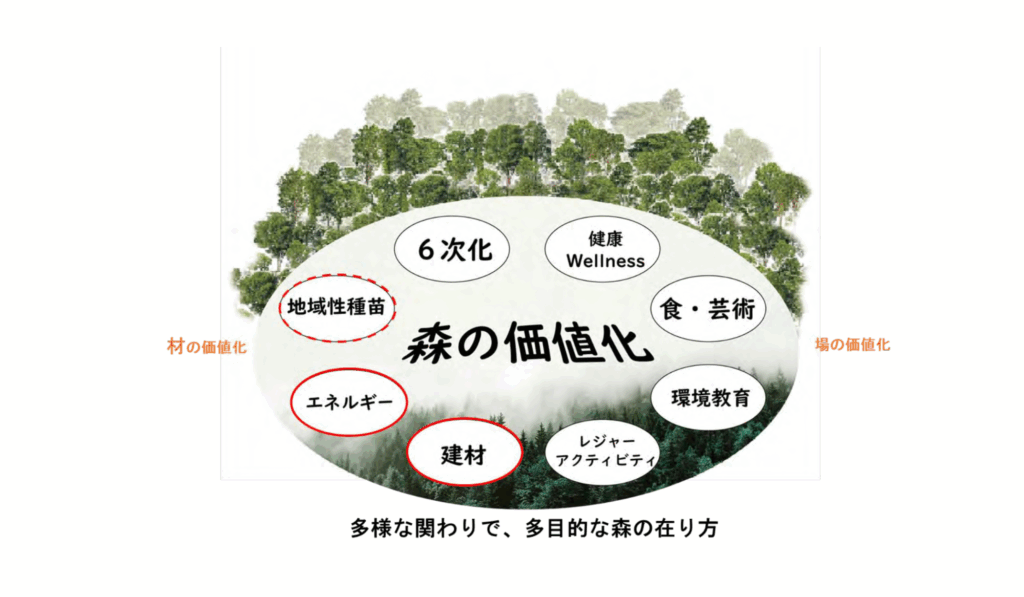

また蓑茂さんのプレゼンには、「森の価値化」というキーワードがありました。森を中心に、地域性種苗、エネルギー、建材、健康(Wellness)、6次化、食・芸術、環境教育、レジャー・アクティビティ。様々な価値が描かれています。

木材生産としてしか山に価値がないのか? そんなことはありません。森には多様な価値があります。

そして、蓑茂さんは「解像度を上げる機会をデザインする」といいます。体験、仕組み、一緒にやる人。山や森、そしてまちの捉え方は個人のセンスに委ねる。デザインしすぎない、型にはめすぎない。そして、山とまちをもっとグラデーションで捉える。山の人もまちに連れ出したい。

蓑茂さん「山の入口に立って、関わるハードルを低くしたい。竹中は「設計に緑を」を1970年代からスローガンととして建築と環境の関わりを重視してきた会社ですが、私は「設計者を山へ」を使命として設計者やまちづくりに関わる人を山の現場に連れていくことをやり続けたいと思っています」

小川町での試みは、荒川流域らしさ、小川町らしさ。それぞれの「らしさ」を探る旅でもあります。大規模林業地ではない中山間地域だからこそできること。その土地土地や人達らしい在り方を、一緒に探っていきたい。

まちづくりとは何か。それは、建物を建てることでも、イベントを開催することでもなく、人と人、人と場所、人と森、人とまち。そのつながりを丁寧に編んでいくことなのかもしれません。

大企業の社員として地域に関わる難しさもあるでしょう。本業との両立、成果の見えにくさ、時間軸の違い。でも、蓑茂さんは「一人の人間として」小川町と向き合っています。その姿勢が、笠原さんやまちの心を動かし、多くの人を巻き込んでいます。

設計者を山へ連れていく。まちの人を山へ連れていく。そこで一緒に汗を流し、美味しいものを食べ、お酒を飲む。そうして生まれた関係性が、次のプロジェクトを生み、また新しい人を呼び、つながりが広がっていく。

「地域との関わりかた」という、答えのない問いのために。

Text:アサイアサミ

地域編集者。東京生まれ東京育ち岡山暮らし。出版社の雑誌編集などを経て、2012年に岡山へ移住。地域の魅力を広告する会社「ココホレジャパン」を起業。紙媒体からコピー(言葉)、Web、写真、映像など、表現方法にとらわれず、社会を変革する良き事象を愛ある編集で情報発信を担う。「キノマチプロジェクト」編集長、「ハレまちの暮らしかた研究所」、雑誌「リンネル」編集など。